In una chat tra gli studenti di una scuola superiore di Bassano del Grappa è comparso il sondaggio: “Chi si meritava di più di essere uccisa?”.

Le “opzioni” erano 3 donne vittime di femminicidio.

Non sono ragazzate; non mi sono dimenticata della chat degli 80 dell’agenzia pubblicitaria We Are Social, in cui si commentava la scopabilità di colleghe, cape o dipendenti,

della chat tedesca dei 70 mila uomini che si scambiavano consigli per abusare delle donne

o del canale Telegram “Girls on Vinted”, che dava in pasto agli oltre suoi 2000 membri le foto delle ragazze con indosso gli abiti che volevano vendere e i link dei loro account per incentivare commenti sessualmente espliciti e molestie.

E questi sono solo i casi che emergono.

Ora, io non vorrei azzardare conclusioni affrettate, ma forse anziché consigliare alle donne di rifugiarsi in chiese e farmacie per mettersi al sicuro dalla violenza, potremmo mandare questi uomini in un CUAV, ovvero i Centri per gli Uomini Autori di Violenza.

Ma come funziona esattamente lì? L’ho chiesto a Daniele Casale, psicologo e operatore CUAV in formazione.

Legenda: D = domanda

D: Gli uomini come ci arrivano al CUAV? Di loro spontanea volontà, consigliati da persone a loro vicine o per obbligo delle autorità? Se tutte queste ipotesi sono vere, sapresti indicarmi all'incirca le percentuali della composizione?

“Tutte queste ipotesi sono vere, gli uomini possono accedere volontariamente o partecipare su suggerimento o imposizione (sospensione della pena con la condizionale, ammonimento formale dalle forze dell’ordine, alternativa alla pena, attesa di giudizio o anche mandati dai servizi territoriali come il tribunale dei minori ecc...).

È molto difficile fornire una percentuale precisa, ma ti direi che gli uomini che frequentano i CUAV per accesso spontaneo sono circa il 10% del totale.”

[Il dato è confermato dall’indagine nazionale del 2022, in cui viene riportato che “facendo riferimento ad un gioco di parole delle operatrici e degli operatori intervistati, più che spontanei questi ingressi si configurano come “spintanei”, essendo solo in rari casi l’esito di una decisione autonoma degli uomini, i quali più spesso vengono spronati ad intraprendere questo percorso dalla propria partner o dalla cerchia sociale più prossima”.]

D: Ci sono accortezze linguistiche che prendete quando dovete rivolgervi alle persone del gruppo?

“Sì, ci sono alcune accortezze linguistiche che prendiamo, non ho in mente un elenco definito ma ti racconto quelle che mi vengono in mente. Innanzitutto, per quanto scontato, si richiede agli uomini di non usare un linguaggio sminuente o denigratorio nei confronti delle persone verso le quali hanno agito violenza. Si cerca di sostituire l’uso di “colpa” con quello di “responsabilità”, due parole che rimandano a concetti ben diversi.

Dal punto di vista degli operatori e delle operatrici si sta gradualmente passando dall’espressione “uomini maltrattanti” a “uomini autori di violenza”. Questo perché la prima formula usa un aggettivo qualificativo, implicando che agire maltrattamenti sia una caratteristica propria degli uomini, mentre “autori di violenza” indica che gli uomini hanno messo in atto un comportamento. Il senso è che gli uomini in questione non sono sbagliati, semmai hanno sbagliato. Ciò consente una maggiore apertura alla possibilità di cambiamento, importantissima in ottica rieducativa.

Infine, ancora più lentamente si sta adottando l’espressione “sopravvissute” al posto di “vittime” in riferimento alle donne che hanno subito violenza da parte degli uomini. Questo perché “vittima” ha una connotazione più statica, una vittima non smette mai di essere tale. “Sopravvissuta”, al contrario, indica un’esperienza conclusa.”

D: Puoi raccontarmi una storia che ti è rimasta impressa? Ovviamente mantenendo la privacy delle persone coinvolte.

“Nonostante abbia poca esperienza, ho avuto modo di incontrare storie di uomini che mi hanno turbato. Dato che, purtroppo, ne sentiamo già molte, preferisco raccontarti una storia diversa, un piccolo aneddoto personale.

Durante i primi mesi di osservazione dei gruppi, un giorno mi è stato chiesto di assistere oltre al solito gruppo “delle 18”, anche a quello successivo. Inizio osservando il primo, che conoscevo già, aveva iniziato da poco ed ero al corrente delle storie dei partecipanti. Storie impressionanti, ma non quanto vedere alcuni di quegli uomini sminuire l’accaduto, discolparsi o spostare la responsabilità verso altre persone e quel giorno il copione fu abbastanza simile.

Terminato il primo incontro, ho assistito a quello successivo e sono rimasto spiazzato. Si trattava di un gruppo alla fine del percorso (della durata di almeno un anno) e in quella fase gli uomini leggevano le lettere che avevano scritto alle persone verso le quali avevano agito violenza (nella maggior parte dei casi le loro ex-partner e specifico che le lettere servono al lavoro di gruppo, non necessariamente vengono poi consegnate). Queste lettere mostravano come molti di loro hanno preso consapevolezza dei loro comportamenti e se ne sono assunti la responsabilità. Gli uomini si rinforzavano molto e si supportavano reciprocamente. Tutto il gruppo era commosso, comprese le operatrici.

È doveroso specificare che non sempre va così. Non ogni gruppo funziona altrettanto bene, e anche all’interno dei gruppi non per tutti i componenti il percorso è lo stesso. Ciononostante quel pomeriggio ho auto modo di assistere direttamente alla testimonianza di uomini che si sentivano cambiati. È stata una bella iniezione di speranza.”

La mia bella iniezione di speranza, invece, sono i giovani professionisti come Daniele.

Le provocazioni di questa settimana:

Martina Micciché ha creato un questionario per indagare come gli uomini cisgender percepiscono il femminicidio. Si risponde cliccando qui.

Secondo gli archivi del quotidiano Harian Kompas, nove casi di violenza sessuale su dieci in Indonesia rimangono irrisolti a causa dell'insufficienza di prove che dimostrino il mancato consenso.

L’app “MANTRA of Hope” è stata progettata per risolvere il problema: usando un mantra predefinito, si accende in automatico e avvia la registrazione audio

“American Psycho” oggi è un’ispirazione per i maschi che prendeva in giro.

Dopo 34 anni, il Pisa torna in serie A e con lui la sua curva che più volte si è espressa contro la violenza di genere e su altre(ttanto importanti) battaglie sociali.

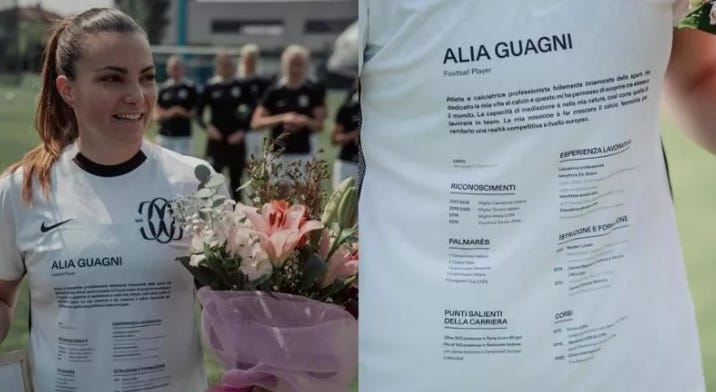

Se il momento del ritiro dall’attività agonistica è delicato per un calciatore, figurati per una calciatrice, che non ha nemmeno potuto contare su stipendi stellari. In occasione della sua ultima partita, Alia Guagni è scesa in campo con il curriculum stampato sulla maglia e il Como Women ha preso una posizione a riguardo: accetterà solo sponsor che si impegnino ad assumere le proprie calciatrici una volta finita la loro carriera.

A proposito di quanto sopra, la vignetta del The New Yorker.

“Ho visto questa pubblicità oggi mentre andavo al lavoro.

Capisco che i marchi di prodotti per il ciclo vogliano essere ambiziosi, che le nostre mestruazioni non dovrebbe impedirci di vivere al meglio la nostra vita, ecc.

Ma mi sfugge forse un importante insight? Devo ancora incontrare una donna che abbia voglia di fare la posizione del ponte con i tacchi alti durante il mestruo.

Non abbiamo perdite quando balliamo sul letto. Abbiamo perdite quando dormiamo. Quando siamo sedute alla scrivania. Quando cerchiamo semplicemente di superare un mercoledì.

Sì, vogliamo essere protette per poter andare avanti con le nostre giornate senza pensare costantemente alle macchie di sangue sui pantaloni, ma a volte il ciclo può sconvolgere le cose, a prescindere da quanto sia buono il prodotto. Questa è la realtà.

Forse i brand si connetterebbero di più se celebrassero anche questo, la forza disordinata di tutti i giorni, non solo questa fantasia "senza paura".”

Grazie a Cristina Arbini per avermi segnalato questo post di Markella Apergi.

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha sospeso lo spot di U-Power in cui un bambino guarda a bocca aperta la gonna cortissima di una cantante perché, sessualizzandone lo sguardo, viola l’articolo del codice sulla protezione dei minori.

Nel 1821 il medico francese Charles de Gardanne coniò il termine “menopausa”. Tra le varie espressioni della lingua araba per indicare questo cambiamento c’era anche il serenissimo “età della disperazione", ora andato in disuso. Anni fa il brand Tena ha lanciato una campagna per ribattezzare la menopausa e il risultato è stato… “Età del rinnovamento”.

Un esperimento simile è stato fatto dalle gestrici di She bang menopause, scoperto grazie a Isotta dell’Orto. Scorrendo il carosello su Instagram, potrai scoprire i nomi proposti.

Io la chiamerei: “La pensione delle ovaie” oppure “Ho battuto le mie ovaie”, perché, come dice l’urologa Kelly Casperson:

“Quello che succede è che le ovaie smettono di produrre ormoni – e noi, semplicemente, abbiamo un’aspettativa di vita maggiore di quella delle nostre ovaie.”

Secondo un sondaggio dell’App Peanut, il 58% delle madri sorride nonostante la solitudine affinché nessuno si preoccupi, o faccia domande, o perché questo è ciò che ci si aspetta da loro. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna, sono stati appiccicati con dei post-it dei sorrisi forzati alle statue di Londra.

Grazie ad Anna Delli Noci per aver condiviso con me, e ora anche con te, questa campagna che ha scovato.

Prima di salutarti, volevo ricordarti un paio di appuntamenti:

il 22 maggio a Roma si svolgerà l’evento che sto organizzando con tanto amore (e un filo d’ansia) “Stand Up for Girls!”. Ci stiamo avvicinando al sold out, ma c’è ancora qualche posto libero. Se t’interessa, ti consiglio di prenotare subito compilando il form su questa pagina;

il 27 maggio a Milano partecipo alla presentazione del libro di Laura Nacci “Parole e potere al lavoro”, in cui compare una mia brevissima citazione.

In alternativa, ci vediamo su questa newsletter tra un paio di settimane.

Flavia

Stamattina dopo aver letto la newsletter ho messo un cuoricino, ma non riesco a togliermi dalla testa la storia delle chat in Germania, di cui non avevo sentito parlare e che mi hanno messo un'agitazione incredibile. Ho un bambino di 10 anni una bambina di 6 e insieme alla mamma ci chiediamo sempre come fare per sensibilizzarli, oltre ovviamente all'esempio, all'impegno (facciamo entrambi parte del gruppo di genitori e maestre "genere ed uguaglianza" di scuola, dove io sono l'unico papà - e questo la dice lunga - e l'altro unico maschio è un maestro) e ai discorsi più o meno espliciti. Ma quando ho letto di uomini con mogli e figli che sono attivamente in quelle chat, di abusi verso madri e sorelle, mi è preso lo sconforto: cioè il male, perché di male si tratta, può veramente annidarsi ovunque. Menomale che c'è stata la boccata d'aria finale, dei maschi che forse davvero riescono a prendere coscienza di ciò che hanno fatto, delle loro responsabilità e in qualche modo possono redimersi, immagino e spero che poi possano pure aiutare questi centri o le associazioni, un po' come gli alcolisti anonimi. Credo di stare facendo bene con i miei figli ma mi chiedo sempre come si possa fare di più. Cosa posso fare anche io rispetto agli altri uomini per cambiare la società. Quindi oltre al cuoricino volevo ringraziarti (e vale per un sacco di newsletter di altre donne che sto seguendo con sempre maggiore interesse) per aiutarmi ad allargare lo sguardo con un punto di vista che sto imparando a fare anche mio. E che sto cercando di diffondere. Scusa il pippone, ma mi sentivo di condividerlo (non rileggo sennò finisce che cancello).

Sempre precisa e, non saprei come dire, impeccabile.

Molto interessanti anche le risposte di Daniele Casale.

Non finirà presto, per niente, ma queste parti della lotta, insieme alle altre, servono tanto.